Europäische Zentralbank (EZB)

Die Europäische Zentralbank in Frankfurt a.M. gilt als finanzielles Machtzentrum der Europäischen Währungsunion. In der optimistischen Aufbruchstimmung entgegen einer vertieften Europäischen Union errichtet, musste sich die junge Institution nicht einmal 10 Jahre nach Ihrer gefeierten Gründung der bislang neuen Herausforderung stellen, verschiedene ökonomische Vorstellungen und Volkswirtschaften in der schwersten Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg zusammenzuhalten. Sie sah sich dabei ökonomischen Wahrheiten gegenüber, deren unbequeme Existenz viele anerkannte Europapolitiker in den euphorischen „Gründerjahren“ nicht wahrhaben wollten. Der folgende Artikel zeigt Ihnen die Geschichte, Struktur und Politik der EZB auf, ohne dabei kritische Punkte unbeleuchtet zu lassen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Entstehung der EZB

Das Jahr 1998 gilt weithin als das Gründungsjahr des Europäischen Währungsinstituts, das in der Zusammenarbeit mit den nationalen Zentralbanken die Ausrichtung der Geldpolitik bestimmen und die Planung der einheitlichen Währung übernehmen sollte. Allerdings war die Errichtung dieser Institution ein Resultat jahrzehntelanger Verhandlungen und politischer Weichenstellungen.

- 1951: Gründung der Montanunion

- 1957: Römische Verträge mit Ziel der Schaffung einer Handelsunion und eines gemeinsamen Agrarmarktes.

- 1964: Einrichtung des eingesetzten Ausschusses der Zentralbankpräsidenten in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG)

- 1970: Werner-Plan – erster Versuch einer europäischen Währungsunion

- 1972: Europäischer Wechselkursverbund

- 1979: Europäisches Währungssystem mit dem langfristigem Ziel der Währungsunion

- 1989: Planung der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU)

- 1991: Satzung des Europäischen Währungsinstituts

- 1992: Vertrag über die Europäische Union

- 1994: Errichtung des Europäischen Währungsinstituts

- 1995: Planung der neuen Währung

- 1998: Gründung der EZB

- 1999: Bestätigung der Einführung des Euro

- 2002: Einführung des Euro

- 2014: Eröffnung des Neubaus der Europäischen Zentralbank in Frankfurt a.M.

Nach Jahrhunderten des Krieges und des gegenseitigen Misstrauens bedurften es rund 50 Jahre für eine gemeinsame Währung. Die EZB ist folglich ein notwendiges Resultat der Europäischen Annährungspolitik und -Integration.

Aufgabengebiet und Struktur der EZB

Vorrangiges Aufgabenziel der Europäischen Zentralbank ist die Überwachung der Preisniveaustabilität. Dies geschieht in Zusammenarbeit mit dem Europäischen System der Zentralbanken (ESZB), also ebenfalls mit jenen EU-Staaten, die nicht der Euro-Zone beigetreten sind. Die EZB ist dabei in das Direktorium mit der aktuellen Präsidentin Christine Lagarde, in den EZB-Rat als oberstes Beschlussorgan und den Erweiterten Rat in beratender Funktion organisiert. Sofern das zentrale Ziel dabei unberührt bleibt, dient die EZB auch der Gemeinschaft bei der Verwirklichung wirtschaftspolitischer Anstrengungen und sonstiger Vorhaben im Rahmen des EG-Vertrags:

„Soweit dies ohne Beeinträchtigung des Zieles der Preisstabilität möglich ist, unterstützt das ESZB die allgemeine Wirtschaftspolitik in der Gemeinschaft, um zur Verwirklichung der in Artikel 2 festgelegten Ziele der Gemeinschaft beizutragen.“

(Artikel 105 Absatz 1 des EG-Vertrags)

Aus dieser Verpflichtung ergeben sich eine Reihe von primären Grundaufgaben der EZB, deren Einhaltung jedoch von Krisen unter Abwägung des übergeordneten Zieles der Preisniveaustabilität auch zurückgestellt werden können.

- Sicherstellung des reibungslosen Ablaufs der Zahlungssysteme

- Durchführen von Devisengeschäfte

- Verwahren und Verwalten der offiziellen Währungsreserven der EU-Mitgliedstaaten.

- Ausführung und Festlegen der Geldpolitik im Währungsgebiets des Euro.

Unter die weiteren Aufgabengebiete fallen zusätzlich die statistische Erfassung der wirtschaftlichen Entwicklung, die Aufsichtsfunktion über die Kreditinstitute und die Stabilität des Finanzsystems, die Ausgabe von Banknoten und die Koordination von verantwortlichen Organen der Geld- und Finanzpolitik. Der EZB ist es hingegen untersagt, Kredite zur Stopfung von Haushaltslöchern zu vergeben. Sie ist folglich unabhängig von nationalen Einflüssen, das heißt: die Euro-Länder können weder Weisungen erteilen noch ein Veto gegen geldpolitische Entscheidungen einlegen.

Die EZB in der Finanz- und Euro-Krise

Als die Lehman-Pleite im Herbst 2008 die Finanzkrise auslöste, fanden sich viele Kritiker der neuen Gemeinschaftswährung bestätigt. Um den Euro im Laufe der weltweiten Schockwellen zu bewahren, agierte die EZB in mehreren Phasen:

- Phase (Bekämpfung der ersten Anzeichen): Die EZB versuchte schon ab dem 9. August 2007 den Turbulenzen auf dem Finanzmarkt entgegenzuwirken, intervenierte daher mit deutlichen Feinsteuerungsmaßnahmen noch vor den nationalen Zentralbanken.

- Phase (Lernphase): Um den Anstieg der Verbraucherpreise, und damit auch die Inflation, knapp unter 2% zu halten, reagierte die EZB mit Zinserhöhungen. Die Preise stiegen bei Nahrungsmittel und Energie weltweit Ende 2007 jedoch aus spekulativen Ursachen, nicht aus realwirtschaftlichen Gründen, an. Der Zinssatz wurde daher aus einer marktgläubigen Haltung heraus unnötig erhöht.

- Phase (Geldgeber): Die EZB senkte im Sommer 2008 die Zinsen angesichts des weltweiten Konjunktureinbruchs durch die Lehman-Pleite. Die EZB konzentrierte sich auf die Liquiditätsversorgung des Bankensystems in der Euro-Zone, um die Panikstimmung der Banken abzumildern. Die EZB nahm somit den Platz der Interbanken-Geldmärkte ein, die angesichts des Vertrauensverlusts zusammengebrochen waren. Viele Staaten, auch Deutschland, rutschten in eine Rezession. Dies rief Konjunkturprogramme auf den Plan.

- Phase (Weg in die Währungskrise): Strukturelle Probleme der Währungsunion wurden durch diese erste Bewährungsprobe der Euro-Mitgliedsstaaten zu Tage gefördert. Die zuvor sehr niedrigen Zinssätze ermöglichten es auch schwächeren Volkswirtschaften, sich zu günstigen Konditionen Geld zu leihen. Griechenland und Portugal hatten daher Zugang zu mehr Kapital, als es ihre Realwirtschaft eigentlich möglich machen sollte. Dies hatte zur Folge, dass wichtige Kapitalgeber nun wesentlich vorsichtiger auftraten, was auch Auswirkungen auf die Einschätzung der Länder durch Ratingagenturen hatte.

- Phase (Griechenland-Krise): Die Zinsen stiegen für griechische Staatsanleihen 2009 massiv an. Die EZB begab sich 2010 schließlich in die Gläubigerrolle, was die Euro-Mitgliedsstaaten zu Bürgen erklärte. Immer mehr Staaten bedurften Kredite, die nur unter strengen Sparauflagen gewährt wurden. Die Troika, die Europäische Kommission, die EZB und der Internationale Währungsfond übernahmen die Aufsicht.

Die EZB in der Kritik

Viele Kritiker sahen sich im Verlauf der Finanzkrise und darüber hinaus darin bestätigt, dass eine gemeinsame Finanzpolitik angesichts unterschiedlicher Wirtschaftssysteme keine Zukunft habe. Die EZB ist dabei auch nicht frei von Widersprüchen. In der Bemühung, die gemeinsame Währung zu erhalten, zielen viele geldpolitische Programme auf eine Förderung der südeuropäischen Volkswirtschaften ab. Anleihekäufe und die Nullzinspolitik zu Lasten der Sparer verstärken diesen Eindruck. Die Zentralbank trug jedoch innerhalb der Troika auch sehr austeritäre Züge. Die kritische Haltung gegenüber der EZB mag an „Schwarzseherei“ grenzen, doch darf nicht übersehen werden, dass hier maßgebliche Entscheidungen mit gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen getroffen werden – ggf. mit Konsequenzen für jeden Einzelnen.

Zinspolitik im Vorfeld der Finanzkrise

Die niedrige Zinspolitik seitens der EZB im Vorfeld der Euro-Krise wird u.a. für den finanziellen Zusammenbruch von Ländern wie Griechenland und Portugal verantwortlich gemacht. Die Europäische Zentralbank trug dabei maßgeblich zur Selbsttäuschung der EU bei, dass gerade südeuropäische Volkswirtschaften mit teils gravierenden Defiziten bereit für den Euro seien.

Die EZB in der Troika

Die EZB übernahm gemeinsam mit der Europäischen Kommission und dem Internationalen Währungsfond die Kontrolle über die strengen Sparmaßnahmen in den Schuldnerstaaten. Es versteht sich von selbst, dass Hilfsgelder einer Kontrolle bedürfen. Jedoch kritisierte, wie die Tagesschau berichtete, später das Europaparlament: die „EU-Kommission habe einseitig auf Sparmaßnamen gesetzt und Wachstumsimpulse vernachlässigt“. Der Einschnitt im Leben der Menschen in den betroffenen Ländern war enorm. Skepsis gegenüber der EU, anderen Mitgliedsländern (Deutschland-Griechenland-Zerwürfnis) und den eigenen Regierungen sind bis heute zu spüren.

Europa-kritische Parteien entwuchsen der Enttäuschung über mangelnde Solidarität im Rahmen der Sparauflagen, welche die soziale Not noch verschlimmerten. Europa, dabei in besonderer Weise, so der Tagesspiegel, Deutschland, wurde als eine rigorose Besatzungsmacht wahrgenommen. Viele Bürger in Italien, Griechenland oder auch Zypern sahen in Deutschland den gnadenlosen Sparkommissar, Merkel-Hitler-Vergleiche und gar die Furcht vor einem „Vierten Reich“ in Form der Europäischen Union waren Ausdruck einer neuen Germanophobie – eine Belastung der innereuropäischen Beziehungen, die bis heute nicht abgeklungen ist. Abgeordnete wie Liem Hoan Ngoc bemängelten im Übrigen die unzureichende demokratische Kontrolle über die Troika, die einer Rechenschaft gegenüber vielen kritischen Entscheidungen nicht nachgekommen sei.

Nullzinspolitik

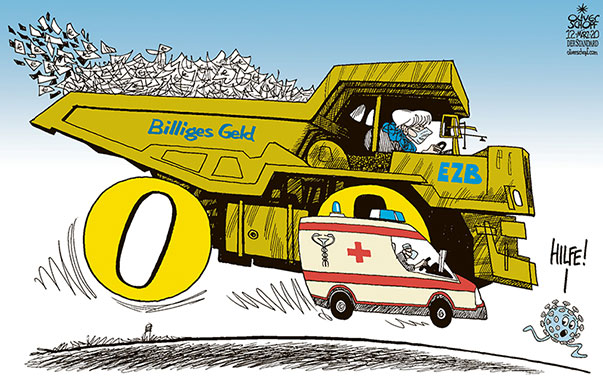

Die ultralockere Geldpolitik der EZB ist seit Jahren ein Dorn im Augen der Sparer. Der Leitzins steht weiterhin bei unveränderten 0,0 Prozent, d.h. wer in Europa bei den Banken einen Kredit aufnimmt, muss nur mit sehr geringen Zinsen über die Zeit rechnen. Grund: die Konjunkturbelebung – Staaten, Unternehmen und auch Privatpersonen kommen zu billigen Konditionen an Geld.

Für all jene jedoch, wie bereits die obige Karikatur veranschaulicht, die sparen wollen, ist diese Geldpolitik ein kostspieliges Ärgernis. Zentrale Kritik jedoch: Sparanlagen werden für die Sanierung Südeuropas geopfert, es sei gar von einer finanziellen Umverteilung (vgl. auch Eurobonds) der nordeuropäischen Vermögen in die Staatshaushalte des ärmeren Südens zu sprechen. Auch die gestiegene Inflation, so ließ die EZB verlauten, ändere nichts an dieser Geldpolitik. Sparern wird geraten, sich in Richtung Aktien, Immobilien oder auch Edelmetalle zu orientieren.

Anleihekäufe

Hoch verschuldete Staaten (Spanien, Italien – aber auch Frankreich) können seit der Corona-Krise auch massiv durch das flexible Notkaufprogramm für Staatsanleihen und Wertpapiere von Unternehmen (PEPP) profitieren. Anleihenkäufe sind börsengehandelte Wertpapiere. Der Ausgeber muss diese plus Zinsen zurückkaufen. Die EZB denkt im Augenblick, im Angesicht der Corona-Krise, jedoch nicht daran, diese wieder zu veräußern, um die Geldmenge auf dem Markt zu verringern.

Die Fortführung des Programms mit einem Volumen von 1,85 Billionen Euro wird bis auf jeden Fall bis Ende März 2022 bestehen bleiben. Danach soll es, wie DER SPIEGEL berichtete, ein kleineres Übergangsprogramm (APP) geben. Die anziehende Konjunktur, so Kritiker, sei jedoch auch ohne diese Käufe optimistisch einzuschätzen. Im folgenden Video erfahren Sie, welche Folgen diese Politik langfristig erwarten lässt und warum uns „japanische“ Verhältnisse drohen.

Der massenhafte Anleihekauf bringt die reale Gefahr mit sich, dass wir ganz wirtschaftlich in ein Land der Zombies zu verfallen – sprich: ein Land mit unprofitablen Unternehmen, die nur durch endlose Nothilfen und billigem Geld am Leben erhalten werden. Dadurch entstehen sogenannte „Bullshit Jobs“, deren Existenz aus wirtschaftlicher Sicht nicht mehr notwendig sind – gar nicht so unähnlich wie einst in der DDR aus sozialistischen Idealen! Es ist jedoch die Fähigkeit zur Anpassung in der Unternehmenslandschaft, die für eine weltweit wettbewerbsfähige Wirtschaft steht. Nothilfen sind erlaubt – doch mit Augenmaß!

„Die Nullzinspolitik sorgt dafür, dass der Ausleseprozess zwischen produktiven und unproduktiven Unternehmen schwächer wird. Wenn der Zins nahe null ist, werden auch die kaum ertragreichen Projekte finanziert.“

Franz Waldenberger, Leiter des Deutschen Instituts für Japanstudien in Tokio

Das billige Geld wirkt sich folglich nachhaltig negativ auf die Produktivität der Gesamtwirtschaft aus, was in der logischen Folge auch zu einer rückläufigen Lohnwicklung führen kann. Ein Abwandern der jungen Generation ins Ausland, wo bessere Arbeitsbedingungen zu höheren Löhnen zu finden sind, verringert daraufhin die Zahl von Unternehmensgründungen und Fachpersonal. In der Industrienation Japan, wie im Video angesprochen, sind die schleichenden Folgen dieser Geldpolitik bereits deutlich erkennbar: die höchste Staatsverschuldungsquote der Welt, geringes Wachstum und zunehmende Verarmung.

Ausblick: Der E-Euro wird kommen!

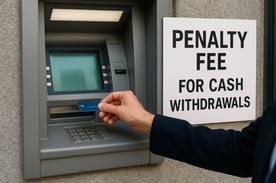

Der digitale Euro (E-Euro) steht bereits in den Startlöchern! Das Ende des traditionellen Bargeldes, für die meisten Deutschen weiterhin „gedruckte Freiheit“, ist nur noch eine Frage der Zeit. Experten sind sich sicher, der E-Euro wird mit großer Sicherheit kommen. Die EZB beschloss, so der FOCUS, Mitte Juli eine zweijährige Planungsphase der digitalen Währung. Daraufhin sind weitere drei Jahre für die Umsetzung vorgesehen. Offiziell bemüht sich die EZB um die Wahrung Ihres Geldmonopols, da der bargeldlose Zahlungsverkehr zunehmend durch privatwirtschaftliche Dienstleister abgewickelt wird. Bargeld spielt in diesem System nur noch eine geringe Rolle. Durch die Corona-Pandemie hat sich dieser Trend noch verstärkt. Eine Währungsreform ohne Hintergedanken? Schauen Sie dazu gerne unser Video!

Der E-Euro birgt ganz ähnliche Risiken wie alle übrigen Kryptowährungen. Wer garantiert mir, dass sich unser digitales Vermögen nicht durch einen alltäglichen Hackerangriff in Luft auflöst? Zumal ja Deutschland durch seine digitale Kompetenz in diesem „Neuland“ bisher nicht glänzen konnte. Noch beunruhigender ist die Aussicht, sein Vermögen faktisch unter staatliche Aufsicht zu stellen. Warum gilt schließlich der mustergültige Überwachungsstaat China als größter Befürworter der digitalen Währung? Die elektronische Währung ermöglicht die direkte Kontrolle über die Einkaufsgewohnheiten und Ersparnisse jedes Individuums – Auflagen, Begrenzungen und Verbote werden dort bereits erprobt!

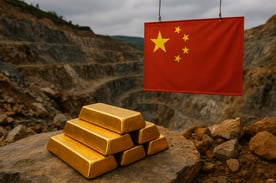

Wir können selbstverständlich nicht wissen, was die Umsetzung in der EU für uns bedeuten wird. Uns bleibt jedoch noch Zeit, um uns effektiv vorzubereiten. Unsere Empfehlung: investieren Sie in Sachwerten. Ob nun Kunstobjekte, Immobilien oder Edelmetalle, tragen Sie dafür Sorge, dass Ihr hart erarbeitetes Vermögen in Ihrer Hand bleibt.

Ähnliche Artikel

Hyperinflation in Deutschland ist möglich: Wie viel Gold brauche ich, wenn die Hyperinflation wirklich kommt?

500-Euro-Schein abgeschafft – und was als Nächstes droht

Gold und Silber kaufen: Diese 10 Fehler kommen Einsteiger teuer zu stehen

IWF-Plan: Warum Strafzinsen bei Konto-Abhebungen vor der Tür stehen könnten

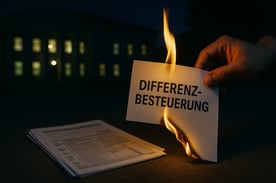

Silbersteuer-Schock: Wie die Differenzbesteuerung praktisch über Nacht abgeschafft wurde

Die besten und sichersten 10 Goldverstecke zu Hause

Goldkonfiszierung: Wenn der Staat nach Ihrem Gold greift

Euro-Einführung in Bulgarien - ist das Land wirklich bereit?

Silbermünzen immer teurer – und immer weniger gefragt

Italien greift nach dem Gold seiner Bürger – und Europa sollte sich darauf gefasst machen

Goldverbot 2.0 – Droht dem Edelmetallhandel das Aus?

Bargeldgrenze für anonyme Goldkäufe: Wann wird sie vollständig abgeschafft?

Die fünf größten Spekulationsblasen der Geschichte - und was wir aus ihnen lernen können

Privates Goldlager vs. Banktresor: Wer hat im Ernstfall die Kontrolle?

Der stille Rückzug großer Banknoten: Eine globale Entwicklung

Mit Gold durch den Zoll - darauf kommt es an!

NATO Drehscheibe Deutschland: Der größte Täuschungsversuch der Bundesregierung

Gold vor der nächsten Explosion? Warum viele Experten jetzt massiv steigende Kurse für möglich halten

166 Milliarden Euro Goldfund in China – und was das wirklich bedeutet

AMLA: Die neue EU-Superbehörde, die unser Vermögen kontrollieren will

So funktioniert unser Geldsystem

Bargeld-Abschaffung in Indien über Nacht - so schnell kann es gehen !